【环球华报记者萧元恺】汉学的定义相当广泛,凡是与中国相关的研究都可包罗在内。而雷勤风先生的研究领域,就是在中国现代文学中寻找“诙谐元素”,也算是独辟蹊径。可能与喜剧打交道久了的缘故,雷勤风本人的喜剧细胞也在增长,他在“近现代报刊与文化研究论坛”中就这样自况:“非论文不写,非废话不说,居下临高,好不幽默。”

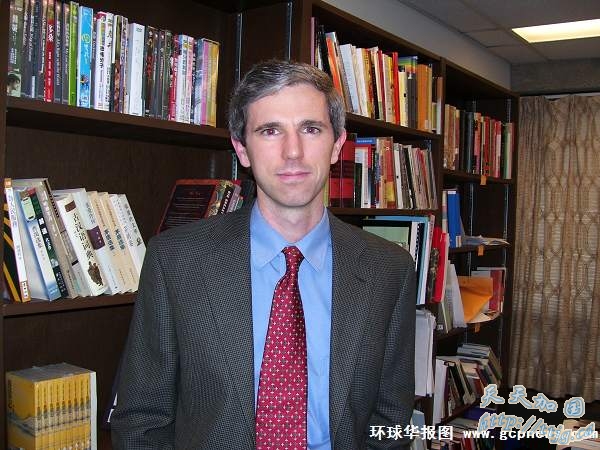

雷勤风

在雷勤风的教研办公室里,在琳琅满目的书架上,他抽出张乐平一种版本的漫画集,印证他的研究著述。由此可见,他的视野已从中国文学扩及到文艺。

像雷锋那样为人民服务

卑诗大学亚洲学系助理教授雷勤风(Christopher G. Rea)是名声渐起的新一代国际汉学家,他的研究方向是中国现代文学、电影与报刊文化,同时兼及中国古典文学和中国历史文化。在亚洲学系组织的中国作家讲演活动上,总能看到他的身影,不是当主持人,就是从中参与协调。

如果通过电话交往,感觉不到对方是个老外,雷勤风说中文已经乱真,普通话甚至比许多华人要好。及至见到面,纯粹的金发碧眼。说起中文名字更有意思,由雷锋而雷勤风。当他在大学念中文时,老师们说他比雷锋还勤恳,因此取了谐音。他留学时期,中国朋友们曾认他为“美国雷锋”,雷勤风自己也常开玩笑说他就爱为人民服务。

与中文结下不解之缘

出生成长在加州柏克莱的雷勤风,祖上家人从未与中国有过关系,他坦言对汉学的热爱不是世袭,完全是自己选择的道路,但父母都有双语或多语背景。

18岁雷勤风进入常春藤名校达特茅斯学院(Dartmouth College),开始系统接受中文教育。该校拥有知名的甲骨文专家艾兰(Sarah Allan)教授,中国研究先秦文化的学者李学勤等也到该校讲学,这种环境对雷勤风的求学都受益匪浅。在大学期间,他还到北师大参加暑期班、到哈工大参加秋季班。

1999年大学毕业后,雷勤风工作过一段时间,先为公司做顾问,进行市场调研;后到美国联邦储备银行旧金山分行就职。这些工作都与中文没有直接关系,而他却放不下对中文的挚爱,也未间断对中国文学的钻研。结果重返校园,在汉学重镇哥伦比亚大学东亚系攻读中国现代文学博士。

雷勤风的博士导师是王德威,而王教授是国际知名的文学评论家,中央研究院院士。在此期间,雷勤风常到中台港参加学术会议或收集研究材料。 2004-2005年为中央研究院中国文哲所傅尔布莱特访问学员,2005年秋在台湾清华大学中文系教授中国现代文学课程。回国后,雷勤风作为访问学者,还到哈佛大学东亚系访学两年。此期间,他在哥大、哈佛、中研院、苏州大学、南京大学、国立暨南大学等学校举办的会议上都发表过论文。

2008年7月,雷勤风和家人从北美洲东岸搬到西岸,就任于卑诗大学亚洲学系助理教授,教著并举。

从“笑”探究中国文学

与众不同的是,雷勤风是从“笑”的角度,研究中国现代文学,富有创意,并取得学术成果。他解释,这种范围比纯粹的“幽默”要广,因为笑不见得代表幽默,也可以意味着多种心态和动机。

当然,中国现代文学不是孤立的一个阶段,而是整个中国文学史组成部分,其中喜剧成分有脉络可寻。所以雷勤风研究方向是中国现代文学中的“笑”,但对中国古典文学中的“笑”,诸如《何典》、《太平广记》、《子不语》、《世说新语》等幽默文学代表作,也都有涉猎。

雷勤风重点研究范围从清末到1949年,在美中等地查阅大量报刊杂志和各种影印本。他举相声为例,早期相声艺人多不识字,属口头文学,五十年代后才有文字整理。所以对于资料,也有去伪存真的甄别工作。

1840年后中国连年战火,大量文学作品反映的是烽火连天命运悲惨的“主旋律”。而雷勤风从中截取喜剧成分,有特殊意义。他从独特视角探讨中国历史文化的丰富内涵,通过带泪的笑,甚至是无泪的笑,了解中国现代文学的多样性。这样,老舍、张天翼、杨绛、丁西林等著名作家,还有漫画家张乐平和叶浅予、演员韩兰根等,都进入他的研究区域。

雷勤风表示,他不把“笑”当成静态物体,而作为诠释方式,用笑表达对社会的看法。他举例说,阮玲玉30年代主演的电影《新女性》,描述旧上海不良分子强迫女子卖淫,还让她在客人面前笑,通过这种变态行为,达到讽刺腐败统治的效果。而叶浅予笔下的王先生,集各种偏见于一身,塑造了鲜活的典型形象,在当时上海家喻户晓。

多数的战时喜剧,如陈白尘《乱世男女》(1939)、老舍《面子问题》(1941),及杨绛《称心如意》(1943)等,具有浓厚的讽刺气氛。雷勤风认为,丁西林的话剧则呈现一种“对于理性的高度重视”,但让人不停发笑的却是丁西林再三地把理性论说推到热闹非凡的程度。如《妙峰山》,把战时难民带到充满喜剧性的和谐绿洲,爱情与爱国结为一体。《三块钱国币》是一出不提供全面胜利的抗战喜剧,说明在乱世环境里,空有言辞和道德理想不足以战胜对方,还需行动。

刘绍铭批评“有了《等太太回来的时候》和《妙峰山》,丁西林会被归为爱国者;有了《一只马蜂》和《北京的空气》,他会被归为艺术家”,好像言过其实,因为丁西林写《妙峰山》似乎成功地回避了迫使许多作家“哭丧着脸”的战时“礼节”。雷勤风指出,丁西林把他熟悉的恋爱与婚姻等社会议题导入剧中,糅合出一种奇特有趣的综合产品。在这样的糅合里,人物“要作战,也要做爱”,既直接赞颂抗战英雄,又使用脚链、斧头等象征性的主题,甚至口是心非的对话,对恋爱世俗表示玩票的态度,在艰辛抗战的岁月里,融爱情与爱国于一体。 当然,这样的糅合不容易达到完美,虽然剧中的气氛一直是乐观的,但是人物在谈论爱国议题时,喜剧成分明显地减少。幸好,由于这些谈论之间能够有足够的荒谬情境、机智与周旋,以及巧妙的修辞相互交替,《妙峰山》因此从头到尾维持一种供人娱乐的气氛。为了平衡教条解说与喜剧迂回这两种互相对立的语言模式,丁西林创造了一种杂糅的语言,并建立起一种新的中国抗战喜剧形式。

挖掘现代文学喜剧因素

雷勤风截取的研究角度总是独具匠心,主要研究中国近现代文学中的“笑声”,包括喜剧、滑稽文学、幽默文学等文类。他的硕士论文是《旧鬼话与新文化 ——〈何典〉的五四接受史》(“The Afterlife of a Ghost Novel: He Dian’s Reception in the Late Qing and the May Fourth Era”),博士论文是《中国现代文学中的笑声:晚清到民国时期》(“A History of Laughter: Comic Culture in Early Twentieth-Century China”)。

雷勤风在美国、中国和台湾的学术期刊和专书上曾发表过中英文论文。如《从客庭到战场——论丁西林的抗战喜剧<妙峰山>》,发表在2006年1月的《当代作家评论》。

论文《“昨日非今日”——田壮壮<小城之春>中歷史欲望的幽灵再现》,发表在王德威、黄锦树编的《想像的本邦:现代文学十五论》里。在英文刊物《唐研究》(T'ang Studies)上,发表论文《我妒他人新齿发:幽默、自警与杜甫诗自画像》(“‘I Envy You New Teeth and Hair’:Humor, Self-Awareness and Du Fu's Poetic Self-Image”)。最近,他合编了美国学术期刊《中国现代文学与文化》的“现代中国的喜剧观”专号,并撰稿论文。莎剧爱好者的他也翻译了台湾剧作家李国修的十幕话剧《莎姆雷特》。

领带上都有汉字

对于中文和中国文化的热爱,雷勤风甚至到了爱屋及乌的程度。他所系的领带上,都印着汉字,竟由此传为一段佳话。

系上汉字领带

2003 年雷勤风还是哥伦比亚大学研究生的时候,他参加了该校辩论队,并代表学校与亚洲一些高校辩论队同场竞技。当时他就系着一条写满四个汉字的领带出场,这也是哥伦比亚大学辩论队参加国际大专辩论会的“处女秀”,竟获得了非华裔组的冠军。大伙把功劳都归功于雷勤风那条领带,因为这是他母亲专门挑选“有中国特色” 的领带送给他的,那年6月他结婚的时候系的也是这条领带,结果把结婚的喜气和好运都带到了大专辩论会的赛场上。

远看雷勤风的这条领带确实不俗,上面用的是漂亮的行书,很有中国文化的味道。若凑近再仔细一看,这四个字原来是:只能干洗。